tirto.id - Tara Imann (22) mengaku kaget saat mamanya bercerita soal kabar bohong (hoaks) yang disebarkan neneknya melalui grup WhatsApp (WA) keluarga. Katanya anggota PDIP itu orang-orang PKI.

Belakangan diketahui bahwa sumbernya berasal dari perkataan seorang yang mengelola sebuah kelompok pengajian. Nenek Tara masuk dalam kelompok pengajian tersebut.

Kasus ini bukan yang pertama kali. Neneknya pernah mengunggah klaim bahwa mayonaise McDonalds itu haram, atau vaksin yang katanya terbuat dari saripati darah anjing. Tara memutuskan untuk keluar dari grup WA keluarga. Mahasiswa program Studi Jurnalistik UNPAD ini gerah dengan unggahan yang tak jelas kebenarannya serta selalu dikait-kaitkan dengan keyakinan.

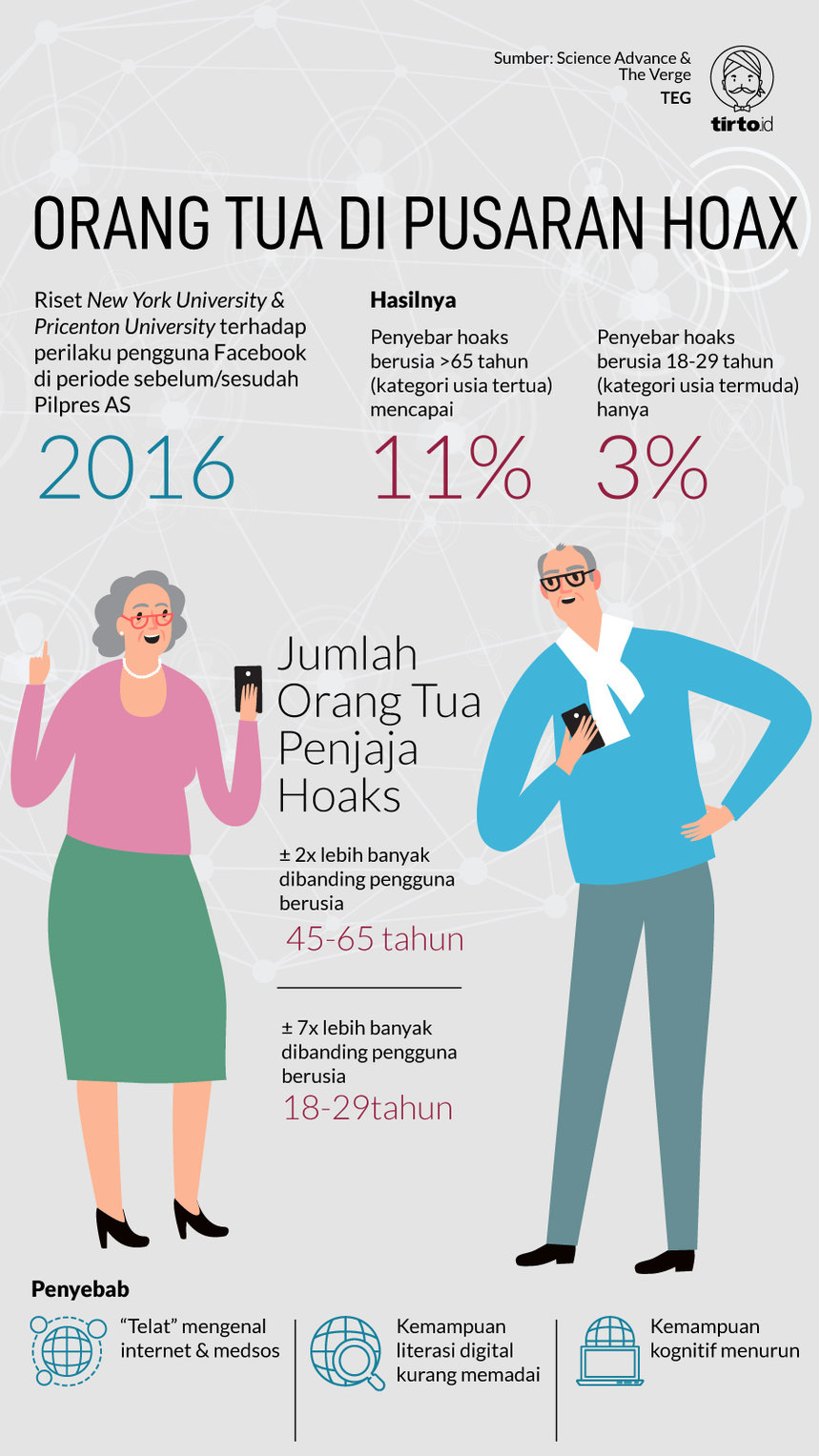

Perilaku Nenek Tara makin mengeraskan stereotipe generasi usia sebagai golongan yang sangat rentan terhadap hoaks. Untuk konteks masyarakat Amerika Serikat, sejumlah akademisi New York University dan Pincenton University telah membuktikannya melalui kajian ilmiah.

Publikasi aslinya diunggah di laman Science Advance. Laporan ulang Casey Newton dari The Verge mengisahkan awalnya para peneliti ingin menganalisis perilaku masyarakat AS pada beberapa bulan sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2016.

Sejak awal 2016 mereka mengolah data dari YoGov untuk membentuk panel yang terdiri dari 3.500 orang, termasuk di dalamnya terdapat pengguna dan non-pengguna Facebook.

Usai Pilpres reponden pengguna Facebook diminta menginstal aplikasi yang mengizinkan periset mengambil data pribadi. Termasuk di antaranya identitas diri, afiliasi keyakinan, pandangan politik, hal-hal yang mereka unggah, dan laman-laman yang mereka ikuti.

Peneliti kemudian memeriksa sumber-sumber unggahan responden berdasarkan daftar domain web yang punya reputasi sebagai produsen hoaks menurut laporan reporter BuzzFeed Craig Silverman.

Hasilnya, sesuai kategori usia, golongan penyebar hoaks paling besar adalah warga usia 65 tahun atau lebih (golongan usia tertua). Besarannya mencapai 11 persen. Sementara penyebar hoaks untuk golongan usia 18 sampai 29 tahun hanya 3 persen (golongan usia termuda).

Pengguna Facebook usia 65 tahun ke atas, atau golongan tertua, menyebarkan hoaks dua kali lebih banyak ketimbang pengguna usia 45 hingga 65 tahun, dan hampir tujuh kali lipat lebih banyak ketimbang pengguna usia 18 sampai 29 tahun.

“Saat kami mempublikasikan temuan sesuai golongan usia, banyak orang yang berpikir ‘oh iya, memang begitu kenyataannya,’” kata salah satu peneliti, Andrew Guewss, sebagaimana dikutip Casey.

Riset tidak sampai membedah jawaban soal mengapa pengguna golongan tua lebih banyak berstatus sebagai penyebar hoaks. Meski demikian, Andrew dan kawan-kawan menyodorkan beberapa teori.

Pertama, orang tua lebih terlambat mengenal dan menggunakan internet dan media sosial dibanding generasi yang lebih muda (milenial dan generasi Z). Literasi digital mereka rendah. Kedua, adalah persoalan biologis yang membuat kemampuan kognitif mereka menurun seiring bertambahnya usia, sehingga lebih rentan tertipu hoaks.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyebut orang-orang tua itu sebagai digital immigrant. Mereka berada di kisaran usia 40 tahun ke atas, bisa dikategorikan sebagai generasi X, atau generasi yang lahir pada awal atau pertengahan 1960-an hingga awal 1980-an.

“Dari Mafindo sendiri belum pernah buat (riset identifikasi penyebar hoaks berdasarkan usia). Tapi laporan dari kawan-kawan lain memang menyatakan pihak yang rentan jadi penyebar hoax adalah kalangan digital immigrant,” katanya kepada Tirto, Jumat (11/1/2019).

Orang-orang digital immigrant tumbuh ketika informasi masih dikonsumsi melalui media cetak, kata Septiaji, sehingga masih melalui proses redaksional. Kini situasinya berbeda. Informasi berseliweran tanpa saringan. Generasi tua gagap, sementara yang muda lebih adaptif.

Pengamat Sosial Vokasi Dewi Rahmawati menilai generasi tua punya pola pikir yang berbeda dengan generasi muda saat berhadapan dengan media sosial. Dunia digital punya rule of the game-nya sendiri. Perkembangan hoaks tergantung seberapa banyak orang yang memahaminya.

“Mantra utama dari dunia digital adalah ketepatan. Generasi muda kebanyakan sudah tahu soal ini,” kata kata Devie melalui sambungan telpon dengan Tirto.

Dampaknya, generasi muda lebih memahami cara mengonfirmasi kebenaran dari satu informasi sebelum mereka membagikannya ke publik. Sementara itu, generasi tua cenderung berpaku pada kecepatan. “Cepat mendapat informasi, cepat menyebarkan juga,” kata Devie.

Septiaji dan Devie satu pemikiran untuk dua poin pokok. Pertama, penyebaran hoaks yang dilakukan oleh generasi tua paling marak terjadi di WhatsApp dan Facebook. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang amat populer di dunia. Menurut Statista jumlah penggunanya sudah mencapai 1,5 miliar per Oktober 2018.

WA juga menjadi aplikasi percakapan favorit warga Indonesia. Menurut riset Comscore, per Januari 2017 terdapat 35,8 juta pengguna WA di Indonesia, dan hingga kini jumlahnya terus bertambah.

Dalam laporan Tirto sebelumnya, orang-orang menyebarkan hoaks di WhatsApp karena tidak memahami kadar kebenaran informasinya. Para penyebar tidak mau bertanggung jawab. Alasan “cuma forward” pun kerap mengemuka saat orang lain memprotes tindakan mereka.

Mengingat pilpres makin dekat, Septiaji mengingatkan bahwa penyebaran hoaks di WA bisa dipakai sebagai strategi elite politik untuk meraih kekuasaan.

“Di Brazil, Bolsonaro (presiden baru terpilih) bisa mengubah persepsi publik melalui penyebaran hoaks di WA. Ada kekhawatiran hal yang sama terjadi di Indonesia,” katanya.

Facebook punya basis pengguna yang besar. Kembali merujuk data Statista, pada kuartal III-2018 platform bikinan Mark Zuckerberg itu memiliki 2,27 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dari angka 2,19 miliar di kuartal I-2018.

Kata Data menyadur data Internet World Stat yang mencatat pada tahun 2017 Indonesia memiliki pengguna Facebook terbesar keempat di dunia: 130 juta orang. Jumlah ini setara dengan 48 persen dari total penduduk Indonesia.

Facebook sesungguhnya makin ditinggalkan generasi muda, tapi masih dipertahankan yang tua. Devie mengatakan penyebabnya karena Facebook adalah platform yang paling senior friendly. “Kalo Instagram baru-baru sekarang mereka mulai mengenal. Sementara Line lebih kekinian fiturnya.”

Kembali mengutip laporan Casey Newton untuk The Verge, ada kemungkinan orang-orang membagikan berita bohong karena secara tampilan mirip dengan berita kredibel di beranda Facebook. Artinya generasi tua tidak bisa membedakan mana unggahan New York Times, misal, dan unggahan produsen “clickbait”.

Poin kedua yang disepakati Septiaji dan Devie adalah sistem sosial Indonesia yang masih hierarkis. Generasi tua menempati posisi yang lebih tinggi, kata Devie, baik didasarkan pada faktor usia, pengalaman, maupun pendapatan. Istilah populernya senioritas.

Masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat yang berbasis ketokohan, yang pada akhirnya menciptakan anomali dalam konteks penyebaran hoaks.

“Banyak dari mereka yang berpendidikan tinggi. Profesinya tak main-main. Ada yang jadi dosen, profesor, doktor, dokter. Mereka punya bidang spesialisasi. Tapi kemampuan mencerna informasi (di medsos) bisa sangat rendah.”

Septiadji memandangnya sebagai kondisi yang berbahaya. Pasalnya banyak dari mereka yang berstatus sebagai tokoh masyarakat, meski ujung-ujungnya hobi membagikan informasi palsu.

“Mereka menyebarkan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kepakaran mereka. Keliru, tapi tetap akan ada yang mengamininya, karena mereka memiliki otoritas sebagai orang yang lebih tua serta yang punya gelar (pendidikan tinggi).”

Problem hoaks di Indonesia makin pelik karena berkaitan dengan afiliasi politik, etnis, agama, dan golongan. Di era post-truth, kata Septiaji, kebenaran informasi bukan terletak pada faktualitasnya, tapi siapa sumbernya, siapa yang membawanya, dan menguntungkan agendanya atau tidak.

“Di sisi lain sebagian besar generasi digital immigrant ini masih jadi penentu kebijakan, baik di keluarga, institusi tempat mereka bekerja, dan sebagainya,” kata pria yang juga berstatus sebagai pendiri MAFINDO itu.

Saat ditanya solusi, Septiaji dan Devie berbeda pendapat. Devie mengatakan perlu ada sistem hukum yang jelas sekaligus tegas. Pelaku penyebar hoaks mesti ditangkap, agar orang-orang sadar, bahwa menyebarkan informasi palsu mengandung konsekuensi yang berat.

Devie mengamati generasi tua sebagai orang-orang yang lebih sensitif dengan penegakan hukum. Mereka juga sudah berada dalam masa stail, sehingga akan lebih pikir-pikir dalam bertindak. Mereka tak ingin kestabilan hidupnya terganggu, termasuk dengan dihukum karena menyebarkan hoaks.

Septiaji menilai instrumen penegakan hukum saja tidak akan optimal. Penegak hukum menyasar produsen hoaks. Sementara itu para penyebar tidak akan terjangkau. Secara aturan para penyebar hoaks memang melanggar hukum, tapi secara hakikat mereka juga sebenarnya korban.

Baginya, hoaks adalah masalah pelik yang tanggung jawabnya bukan cuma di pundak pemerintah. Ia justru berharap orang-orang senior di tubuh organisasi masyarakat berpengaruh seperti NU, Muhammadiyah, atau MUI, untuk bersosialisasi secara lebih masif soal bahaya hoaks.

“Sekaligus mengedukasi masyarakat. Katakanlah, para ustad dibekali oleh materi-materi terkait dengan masalah literasi media, yang bisa disampaikan saat khutbah. Jamaahnya juga pasti pengguna medsos, kan.”

Agar saat menua nanti generasi kekinian tak ikut-ikutan menyebar hoaks, lingkaran setan bisa diputus melalui pendidikan literasi media di sekolah-sekolah. Seperti yang dilakukan Brazil, kata Septiaji. Guru bisa memasukkannya secara integratif ke pelajaran bahasa, misal, tanpa harus menunggu kurikulum baru.

“Di Jepang juga lewat modifikasi gaya pengajaran saja, tidak sampai mengganti kurikulum. Misalnya, supaya siswa-siswa kita lebih kritis, guru bisa mengajak mereka belajar menganalisis berita di medsos.”

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Devie mendorong anak muda untuk berani mengoreksi yang tua. Hal ini berisiko menimbulkan benturan antar-generasi, namun setidaknya bisa membuka diskursus tentang etika saat berkecimpung di dunia digital.

Septiaji setuju. Berdasarkan pengamatan personalnya, generasi milenial dan yang lebih muda cenderung lebih skeptis dengan informasi yang hadir di genggaman tangan mereka. Sebagian dari mereka memang masih masuk dalam ekosistem penyebar hoaks, tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan.

“Anak-anak muda kita itu di meja makan sebenarnya sudah mulai berani berargumen kepada saudara tua yang menyampaikan informasi keliru. Ini perlu kita dorong, agar makin paham ke mana jalur pengecekan kebenaran informasi, pencarian klarifikasi, sampai pelaporan konten negatif,” pungkasnya.

Editor: Suhendra